【眼科医が教える】花粉によるアレルギー性結膜炎

この記事の執筆者

熊田充起 くまだ眼科クリニック 院長

常日頃意識しているのは、「治す眼科医療」をめざすこと。日帰りでの白内障手術を数多く手がけるほか、緑内障の早期発見や小児眼科など、幅広い患者様のニーズに対応。

春先になると、花粉により「目がかゆい」という方が多いのではないでしょうか。これは、スギ花粉によるアレルギー性結膜炎の方が多くいるからです。

しかし、花粉はスギ花粉だけではありません。

ここでは、花粉症によるアレルギー性結膜炎を中心に、治療法や予防法などを解説します。

目次

アレルギー性結膜炎とは

アレルギー性結膜炎の原因は?

アレルギー性結膜炎の原因は、大きく3つ分けられます。

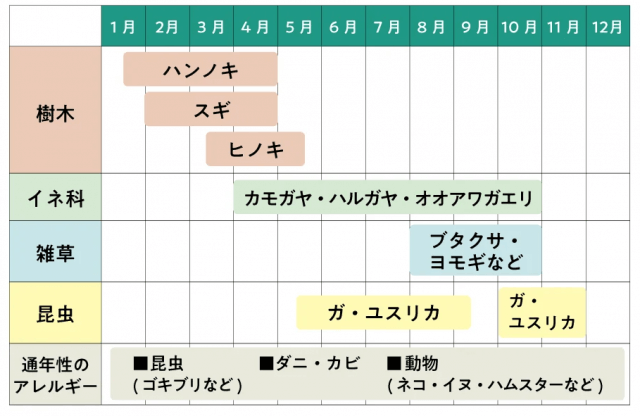

- スギ、ヒノキなどの樹木花粉

- イネ科などの雑草の花粉

- ダニ、ハウスダスト、カビなどの室内の物質

”季節性アレルギー性結膜炎”は①②が原因です。発症時期は、原因になる樹木や草花により異なります。原因として最も多いのはスギ花粉です。スギ花粉は南の方では2月初めに飛散しはじめ、次第に北上していきます。

”通年性アレルギー性結膜炎”は③が原因で、主にダニ、ハウスダスト、カビなどの室内の物質で起こります。

アレルギー性結膜炎の症状は?

かゆみだけが特徴的な症状です。

かゆみにより、目をこすることで症状が更に悪化します。

充血・異物感・痛み・目やに・目のはれ・かすみなどが起こります。しかし、これらの症状は、他の病気でも起こります。

アレルギー性結膜炎は、どのように起こるのか?

アレルゲン(花粉など)が目に入ると、細胞が反応し、ケミカルメディエーター(ヒスタミンなど)を放出します。

放出されたケミカルメディエーターが、知覚神経や血管などに作用して、かゆみや充血などを引き起こします。

この反応には、分単位で起こる即時相と、時間単位で起こる遅発相があります。

季節性アレルギー性結膜炎の急性期には、即時相が主として働くため、花粉が入ってから、すぐに目がかゆくなります。

アレルギー性結膜炎の目薬

- 抗アレルギー点眼薬

抗アレルギー点眼薬には、ケミカルメディエーター遊離抑制点眼薬と抗ヒスタミン点眼薬があります。

ケミカルメディエーター遊離抑制点眼薬は、ヒスタミンなどのケミカルメディエーターを細胞から出てこないようにする作用があります。

抗ヒスタミン点眼薬は、ヒスタミンが知覚神経や血管などに作用するのを直接抑えます。

- ステロイド点眼薬

症状が強い患者様には、効果の強いステロイド点眼薬を使用します。ステロイド点眼薬は、アレルギー反応の即時相と遅発相の両方を抑制するため、非常に効果的です。

しかし、ステロイド点眼薬により、眼圧が上がる方がいますので、長期間使われる方は、定期的な眼圧測定が必要になります。

- 免疫抑制剤点眼薬

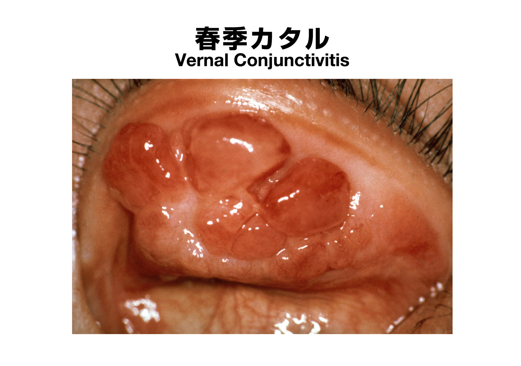

アレルギー性結膜疾患の中でも重症な春季カタルの治療に使用します。

春季カタルとは、上瞼の裏にできる巨大なコブ(石垣状乳頭増殖)や黒目のまわり腫れて盛り上がる堤防状隆起が特徴です。小学生から中学生の男児に多く発症します。

病院処方目薬と市販目薬との違いは?

市販で購入できる花粉症の目薬は、抗アレルギー点眼薬で、安全面から、成分と濃度が限られています。

症状が軽度であれば、市販されている目薬でも対応可能です。

しかし、症状が強い場合や花粉症なのか他の原因なのかがはっきりしない場合は、眼科受診をお勧めします。

病院で処方される目薬の中には、ステロイド点眼薬や免疫抑制剤点眼薬など、市販薬にはないものがあります。

また、眼科医の診察を受けて処方されているため、患者様に最適な目薬が処方されます。

初期療法とは?

スギ、ヒノキなどの花粉症は、花粉の本格飛散開始の約2週間前から抗アレルギー点眼薬を点眼する”初期療法”が効果的です。早めに点眼を開始して”かゆみのスイッチを入りにくくする”ことで、本格的な花粉の飛散時の症状を和らげることができます。

しかし、「本格飛散開始っていつ頃?」と思う方もいるでしょう。スギ花粉は、本格飛散のかなり前から少しずつ飛散しています。実際は、1月から少しずつ飛散しているので、1月頃を目途に抗アレルギー点眼薬を使用してはいかがでしょうか。

初期療法をすることで、本格的な花粉症の時期に、症状を和らげるだけでなく、ステロイド点眼薬の使用を減らすことで、ステロイドの副作用を抑えるというメリットも得られます。

花粉によるアレルギー性結膜炎の予防

予防を徹底することは簡単ではありません。しかし、そもそも花粉が目に入らなければ、花粉によるアレルギー性結膜炎は起こりません。

- 帰宅したら、外で服に着いた花粉を十分に落とし、玄関で着替えて、家の中に花粉を持ち込まない。

- 花粉の飛散が多い日は、外出を避ける。

- 花粉の飛散が多い日は、外に洗濯物を干さない。

- 家の中はこまめに掃除して、花粉を除去します。掃除機をする前に、拭き掃除をすることにより掃除機で花粉を吸い上げて室内に広げることを防ぎます。

- 空気清浄機を使用する。

- 外出時に、ゴーグル型メガネやマスクを着用する。

- 外出時、つば付きの帽子をかぶり、ナイロン系のツルツルした素材の服を着ることで花粉の付着を防ぐ。

- 洗顔して、目の周りを洗う。

- 目を洗うことは、涙の層が壊れる、目に傷をつける可能性があるのでお勧めはできません。

花粉症とコンタクトレンズ

花粉の飛散の多い日に、コンタクトレンズを装用すると、コンタクトレンズに花粉が付着して症状が悪化することがあります。花粉の飛散が多い日は、メガネを使用した方が無難です。特に、ゴーグル型メガネはお勧めです。

また、コンタクトレンズへの花粉の付着を減らすために、毎日新しくなる1日使い捨てコンタクトレンズをお勧めします。

花粉症の目薬は、コンタクトレンズを装用した状態で使用できるものと、強い防腐剤が入っていてコンタクトレンズを装用した状態で使用できないものがあります。医師の診断のもと正しく目薬を使用して下さい。

まとめ

- アレルギー性結膜炎には、花粉による”季節性アレルギー性結膜炎”とダニ、ハウスダスト、カビなどによる”通年性アレルギー性結膜炎”があります。

- 目薬は、抗アレルギー点眼薬を使用しますが、症状の強い方はステロイド点眼薬を使用します。長期間ステロイド点眼薬を使われる方は定期的な眼圧測定が必要です。

- 花粉症でお困りの方は、早めに目薬を開始する”初期療法”が有効です。スギ花粉でお困りの方は、1月頃を目途に抗アレルギー点眼薬を開始することをお勧めします。

- 花粉によるアレルギー性結膜炎は、予防も重要です。

- コンタクトレンズを装用する方は、強い防腐剤入っていない目薬を使って下さい。

花粉症によるアレルギー性結膜炎により、黒目(角膜)の感染症や瞼の感染症などの重傷な病気を引き起こすことがあります。

症状が強い方には、眼科受診をお勧めします。

この記事の執筆者

熊田充起 くまだ眼科クリニック 院長

常日頃意識しているのは、「治す眼科医療」をめざすこと。日帰りでの白内障手術を数多く手がけるほか、緑内障の早期発見や小児眼科など、幅広い患者様のニーズに対応。