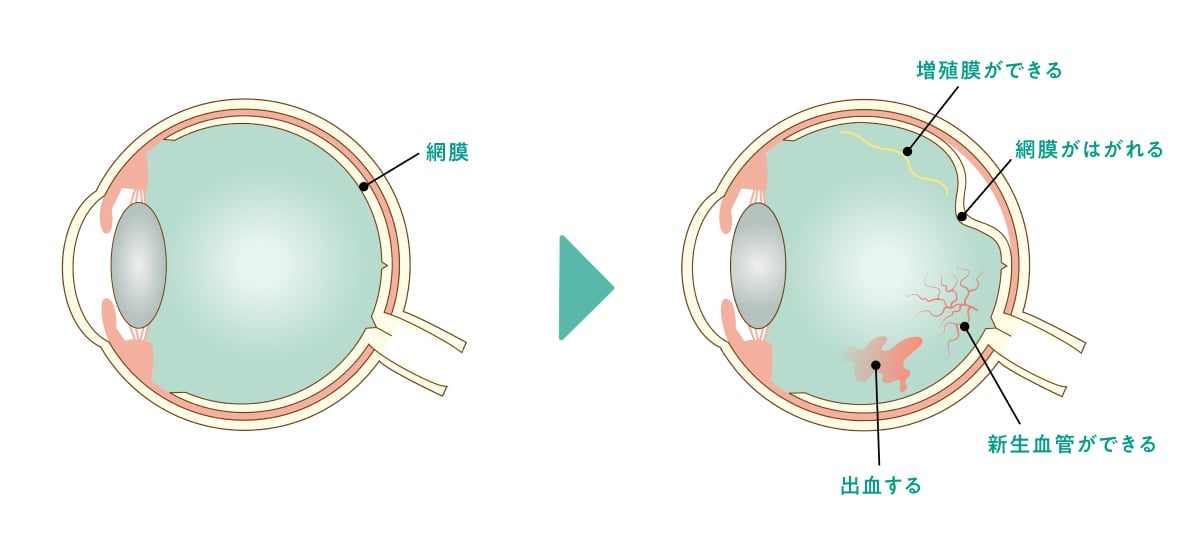

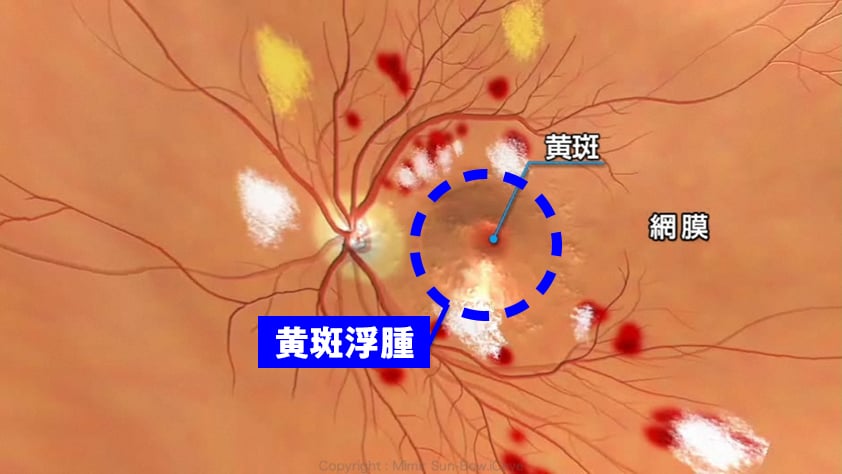

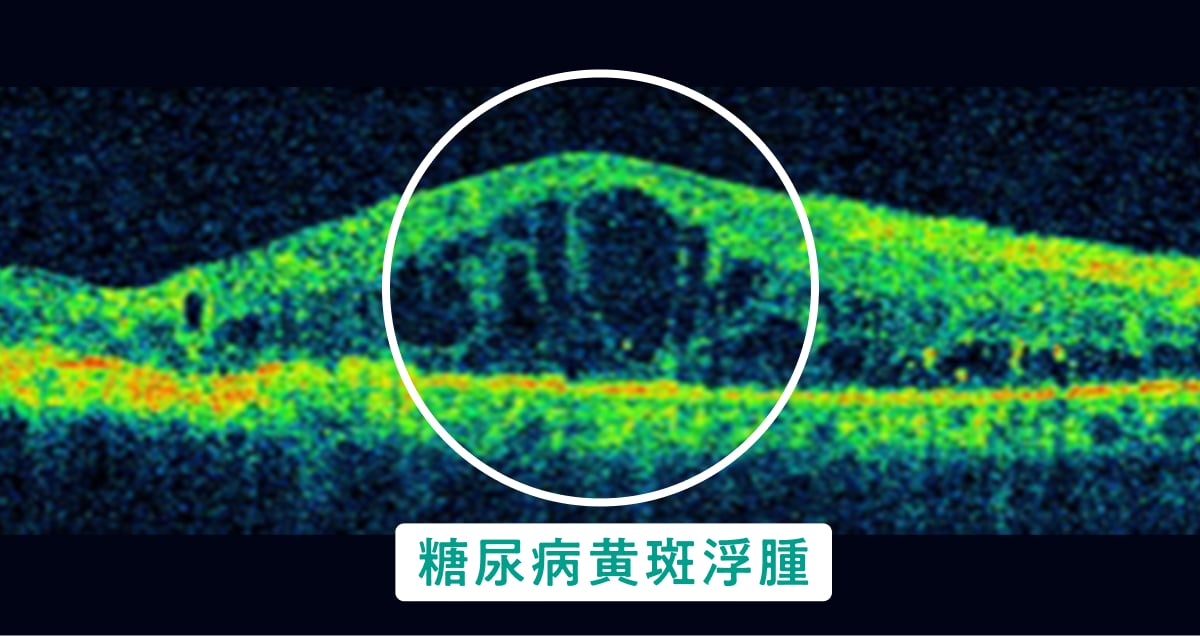

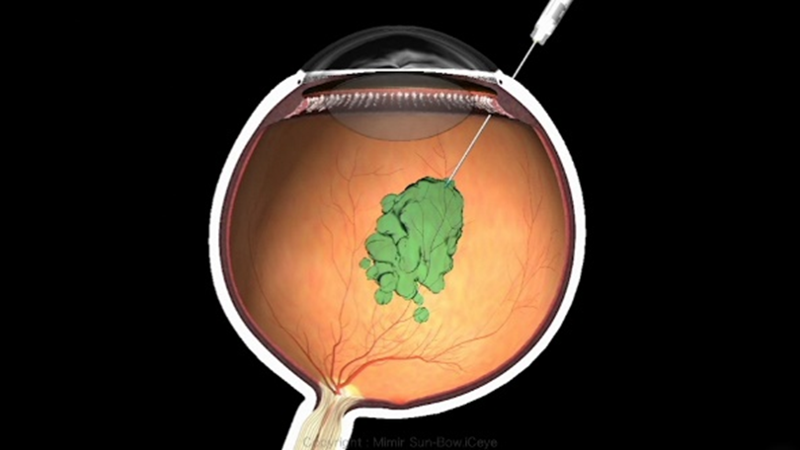

糖尿病網膜症は、網膜(カメラでいうフイルム)が障害される病気で、発見が遅れると、網膜がもとに戻らなくなります。

また日本人の失明原因の第1位・第2位を緑内障と争う病気です。

糖尿病の患者様は日本国内に1000万~2000万人いるといわれています。決して他人事ではなく、いつ自分がなってもおかしくない病気です。

うち糖尿病網膜症を合併する患者様は300万人いるともいわれていて、決してめずらしい病気ではありません。

しかし現在でも、発見するのが遅れ、視力回復が困難な患者様がいることは非常に残念なことです。

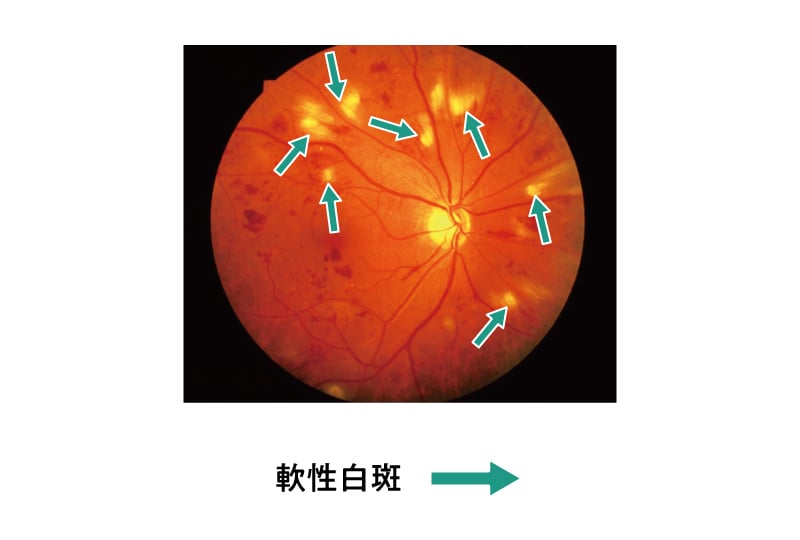

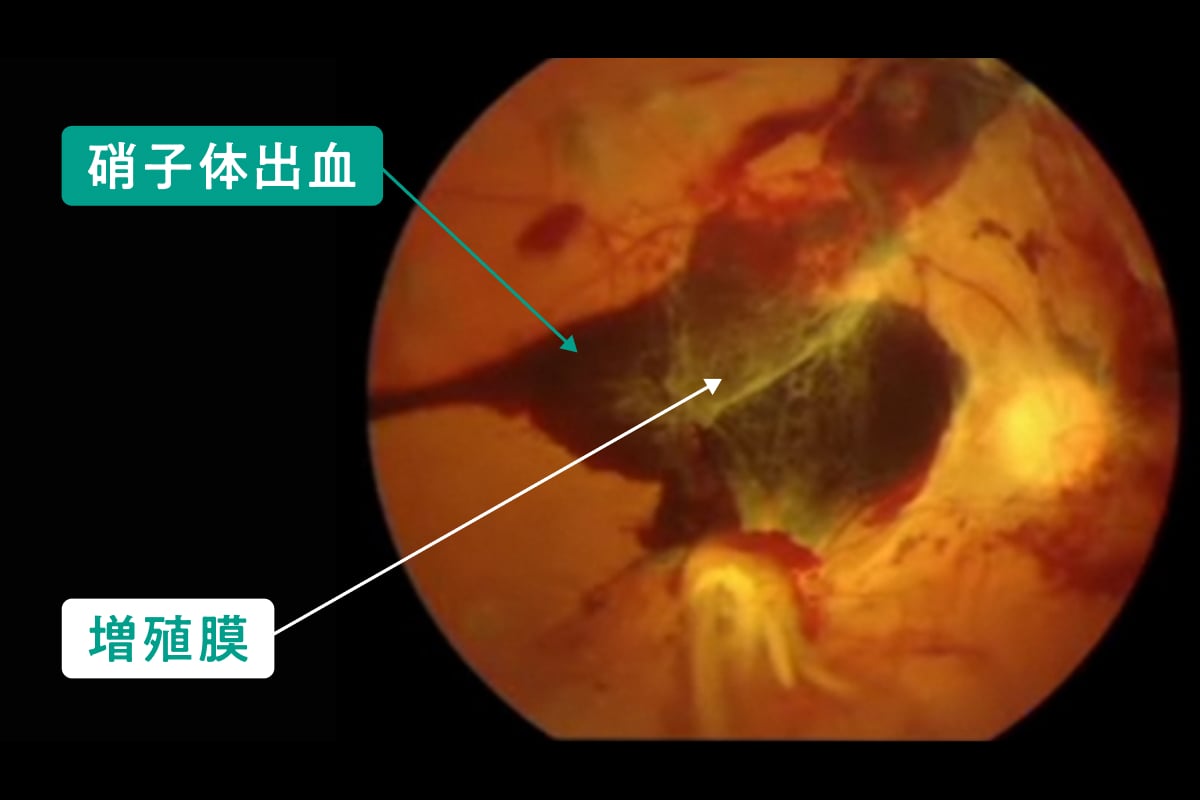

糖尿病網膜症は初期では自覚症状はあまりないのが特徴で、自覚症状が出る頃には進行している場合が多いです。